Había una vez un anciano matrimonio de pescadores, que vivían muy felices en una choza destartalada cerca del mar, la choza había superado sol y tempestades, al igual que los ancianos. Eran pobres, pero no debían nada a nadie, sus hijos se habían casado, y como vivían cerca les visitaban a menudo.

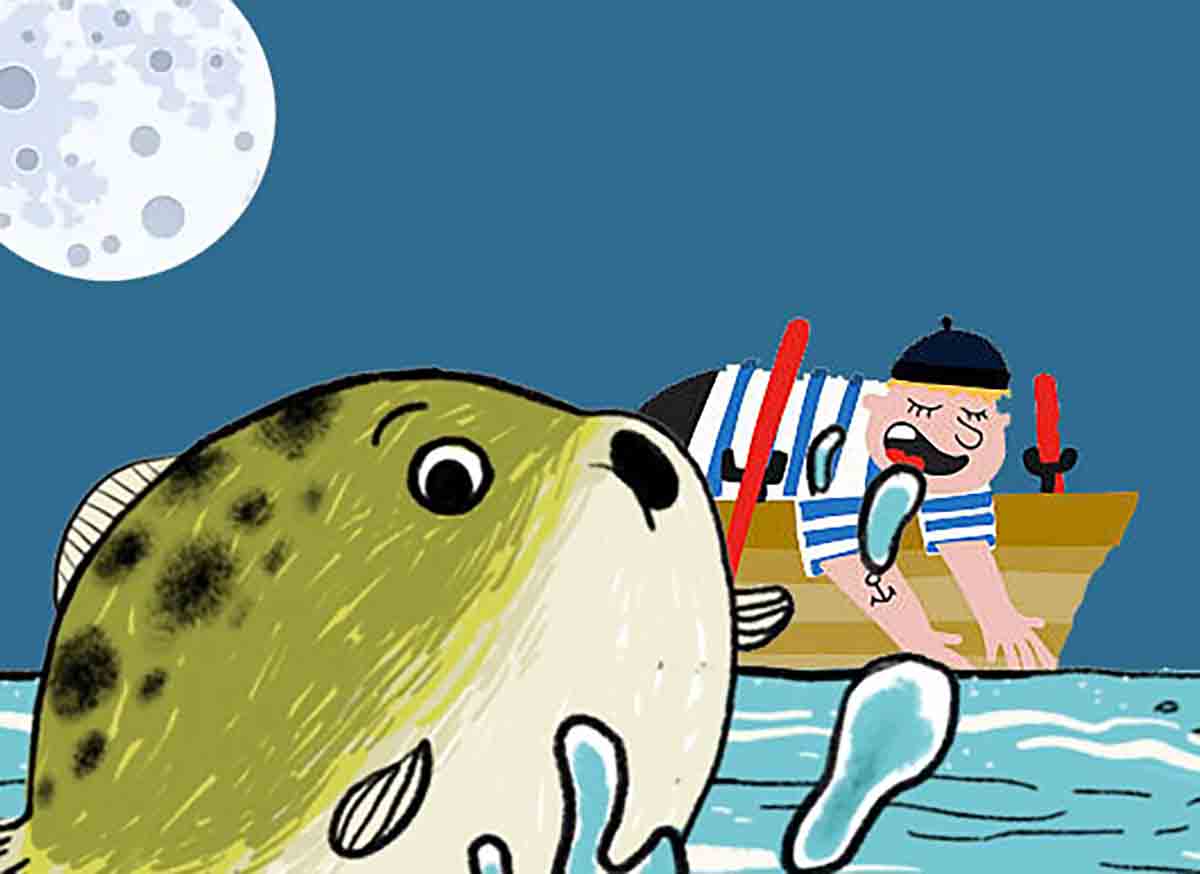

Todos eran pescadores y ocurrió que un día, después de una mala semana en que no pescó más que latas vacías y botas viejas, al recoger las redes el anciano Pascual sacó un gran pez gordo y hermoso, tan grande que pensó: —He aquí que parece que va a cambiar mi suerte.

Para su sorpresa el pez se puso ha hablarle, cosa que ningún pez había hecho antes:

—Por favor, suéltame, soy el rey de los peces y sin mí no tendrán guía ni justicia. He de vigilarlos.

—Si también les cobras impuesto se alegraran de tener un gorrón menos que alimentar.

—¡Pascual, no digas tonterías!, los peces necesitan quien les gobierne sino, ¿como sabrían por dónde han de ir y a quién se pueden comer, o si mucho me apuras a quién le toca dejarse pescar?

—Pues parece que llevas una semana sin darles esa última orden, o no te han hecho caso, porque lo que es yo, eres el primer pez que cae en mis redes en mucho tiempo, y necesitamos el dinero que por ti me darán. Lo siento rey pez, pero no te puedo soltar.

—Bueno, si solo es cuestión de economía te propongo un trato: Tú me sueltas y yo a cambio te concederé tres deseos, uno para tí, otro para tu esposa Rogelia, y otro que debéis decidir los dos. Si los meditáis bien y escogéis con sabiduría, podréis solucionar vuestra vida y la de vuestros hijos y nietos. ¿Vale?

—De acuerdo, te soltaré, pero ¿Como sabes como nos llamamos?

—Como rey de los peces mi deber es conocer todo lo que nos concierne, y los pescadores nos conciernen muchísimo, créeme.

Al llegar a casa mientras Rogelia terminaba de preparar la cena, Pascual le explicó todo lo que había ocurrido. Ella se puso a fantasear sobre que deseos tendrían que pedir para conseguir estar a cubierto de toda necesidad. Mientras tanto la cena se quemaba…

—Mujer, —dijo Pascual— llevo todo el día en el mar y tengo un hambre atroz. Cenemos y luego lo decidimos.

—Me temo que no hay cena, se me acaba de quemar, solo nos queda pan duro y algo de queso.

—¡Queso, queso! ¿Quién quiere queso?, ¡Con el hambre que tengo lo que me gustaría es poder hincarle el diente a una gruesa de buenas morcillas con cebollitas doradas y un buen pedazo de pan tierno!

Dicho y hecho, sobre la mesa apareció un plato de morcillas con cebollas fritas y una barra de pan recién salido del horno.

Pascual, que miraba la mesa con la boca abierta por la sorpresa, notó que su mujer se iba poniendo roja de rabia, lo cual era más sorprendente aun para Pascual pues Rogelia, que durante toda su vida había afrontado grandes calamidades sin aspavientos, siempre dando ejemplo de paciencia y comprensión, se puso a chillar como una loca:

—¡Borrico, has desperdiciado un deseo, tú y tu estómago! ¡Malandrín, siempre igual, solo piensas en morcillas. Ojalá se te pegasen a esa narizota tuya, estúpido goloso, así las llevarías delante de la boca todo el tiempo!

Dicho y hecho, ahora fue Rogelia la que se quedó muda de asombro, aunque le tocó reaccionar deprisa e ir a apartar al perro de encima de su marido, ya que el animal al ver una gruesa de morcillas salir volando desde la mesa, (donde sabía que tenía prohibido coger comida), hasta la cara de su amo, creyó que era un nuevo juego y su oportunidad para pillar algo de comida.

—Ya ves lo que has conseguido, por rencorosa y mal hablada, no sabía que fueses avariciosa. Yo, reconozco que desperdicié mi deseo, con lo que yo perdí, pero hubiésemos podido compartir una rica cena. Tú, en cambio, lo has desperdiciado para perjudicar a otro, sin beneficio para nadie, solo para satisfacer tu avaricioso rencor. Ahora mi único deseo será que se me quiten las morcillas de la nariz y vuelvan a la mesa, tú verás.

Y diciendo esto se sentó, esperando la decisión de Rogelia.

—Pero Pascual, piénsalo, podemos aun aprovechar el último deseo, pedirnos una granja, o una casa sin goteras ni corrientes de aire, o buena pesca para la familia. ¡Piénsalo Pascual!

—¡Te digo que no! Haberlo pensado antes, no puedo pasarme el resto de mi vida con una gruesa de morcillas colgando de mi nariz y con todos los perros de la vecindad intentando comérselas.

Rogelia al final comprendió las razones de su marido y accedió a desear lo mismo que él.

Volvieron a quedar como antes, bueno, algo mejor, pues tenían una gruesa de morcillas con dorados aros de cebolla y una barra de pan tierno para cenar. Aunque realmente a ninguno de los dos le hacía demasiada ilusión comer morcillas.

Algún tiempo después Pascualín, el hijo mayor de Pascual y Rogelia atrapó en sus redes al rey de los peces.

Este le hizo el mismo ofrecimiento que a su padre, es más, le llegó a ofrecer que cientos de peces saltarían a su barca todos los días, si lo dejaba marchar, pero Pascualín le respondió:

—Con eso me demuestras que no eres un buen rey, sino un tirano, pero aunque fueses el mejor rey del mundo no te soltaría a cambio de promesas. ¿Acaso no conoces el viejo refrán: «Más vale pájaro en mano que ciento volando»?

—Pero yo no soy un pájaro sino un pez.

—Disculpa pero ahora ya no eres pez sino pescado y con lo grande y gordo que eres, en el mercado me darán más dinero por tí que por cien pájaros, de eso estoy seguro.

Efectivamente, Pascualín consiguió un buen fajo de billetes con el que pudo comprar los materiales para reparar las goteras de casa de sus padres. Y muchas cosas más, y aún pudo guardar algo para los malos tiempos, por lo que nunca volvieron a pasar necesidad.

Y desde entonces todos vivieron felices y comieron perdices,

y a mí no me dieron porque no quisieron